李海生和他的陶藝品。

紅網(wǎng)時刻1月13日訊(冷水灘分站記者 唐夢 王庚娣)冷水灘區(qū)黃陽司鎮(zhèn)土陶技藝非遺傳承人李海生,二十多年來,秉持制陶人的初心和使命,潛心鉆研陶藝,開展公益教學,如今,越來越多的人在他的影響下喜歡上陶藝,讓冷水灘本地傳統(tǒng)制陶文化煥發(fā)新的生機。

李海生正忙著教授學生用紫砂制作器皿。

學生們認真制作著器皿。

"先打中間,然后再打邊邊,邊邊要這么打……”走進李海生的陶藝工作室,陳列架上擺滿了各種形態(tài)、顏色不一的陶制品。在工作室一隅,李海生正忙著教授學生用紫砂制作器皿。

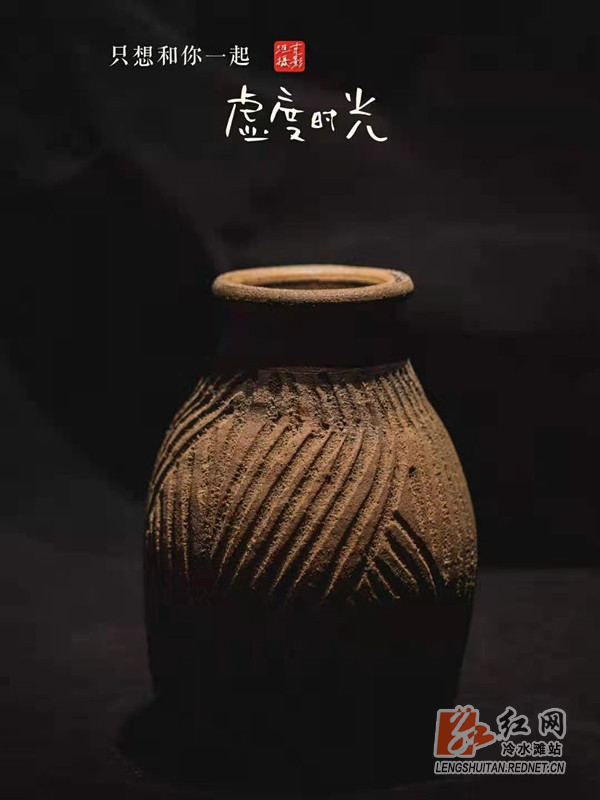

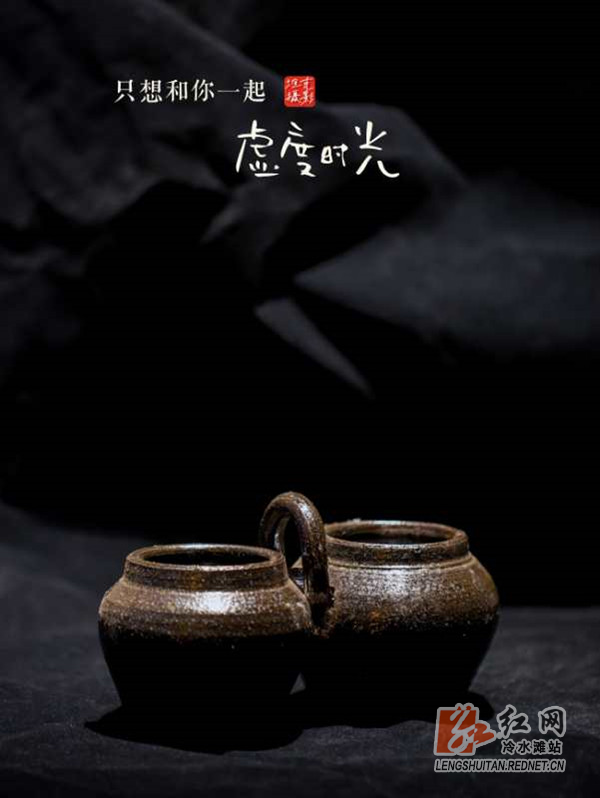

李海生的陶藝作品。 (坦克 攝 )

李海生的陶藝作品。 (坦克 攝 )

紫砂在制作器皿時極為講究力度和手法,要想厚薄適中,需要用虛坨不停地敲打轉動,成型后再用明針將器皿表面的曲線篦流暢,整個過程非常考驗人專注力和耐心。

“一個是因為喜歡而喜歡,二是在做陶制品的時候自己能夠沉浸在這件事情上。”從事行政工作多年的羅菲,一年前開始學習陶藝,做陶的過程讓她體驗到不一樣的快樂。

制作完成的紫砂杯生胚。

經(jīng)過近兩個小時,一個完整的紫砂杯生胚制作完成,該器型源于冷水灘區(qū)三多亭一帶的永州窯遺址出土的宋青瓷印花杯,深受日常百姓家青睞。

李海生介紹說:“這個器型是我們永州比較有代表性的、有特色、有記載的這么一個器型,我把它做出來,通過最原始傳統(tǒng)的工藝還原,制作工藝出來。”

各種形態(tài)的陶藝品。

44歲的李海生自幼在黃陽司跟隨長輩學習土陶制作,千年“窯火”傳承至今,僅存他手里的一口窯。2008年,他在冷水灘三多亭窯創(chuàng)建有泥有壺陶藝工作室,主營日用土陶、藝術陶、紫砂壺及私人定制等各類陶瓷,并籌建紫窯生產(chǎn)及教學研基地,吸引社會各界陶藝愛好者前來學習,同時在冷水灘區(qū)文化館非遺館開辦公益教學,義務教授陶藝愛好者和小學生“玩泥巴”,傳承冷水灘本地土陶文化。

李海生告訴筆者:“我做的這些主要是出于自己的愛好,也是把它傳承下去。讓小朋友多接觸一些陶藝類的手工,有利于開發(fā)他們的大腦記憶。現(xiàn)在的生活節(jié)奏比較快,年輕人靜下心來玩一下,可以找到一些童年回憶、熏陶一下自己的情操。”

來源:區(qū)融媒體中心

作者:唐夢 王庚娣

編輯:周吉鋒

二審:周婧兮

三審:黃麗音

本文為冷水灘新聞網(wǎng)原創(chuàng)文章,轉載請附上原文出處鏈接和本聲明。

本文鏈接:http://www.cnburner.net/content/2021/01/13/8831595.html